حين يقتل الوباء بلا دماء

في عوالم السياسة المظلمة، حيث تختفي الحقائق خلف ستائر سميكة من التعتيم، وحيث تُدار المعارك بأدوات لا تُرى، تظل الاغتيالات السياسية من أكثر الجرائم التي تكشف عن ازدواجية الإنسان : حضارته من جهة، ووحشيته من جهة أخرى. وليست الاغتيالات دائماً رصاصاً ينطلق أو قنابل تنفجر، بل قد تكون فيروسات تتسلل إلى الجسد كما يتسلل الظل في الليل، فتُزهق الأرواح في صمت وتُسجل الحوادث كأنها قضاء وقدر. ومن بين النماذج التي تثير الجدل وتفتح باب الأسئلة، تبرز وفاة الإمام الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي وإمام الأنصار، الذي رحل في نوفمبر 2020 متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. لكن خلف هذا الخبر الطبي البارد تختفي طبقات من الشكوك، وتتوالى تساؤلات تنهش جدار الصمت: هل كان رحيله نتيجة إصابة عابرة، أم عملية إقصاء مدروسة، نُفذت بأذكى وأخطر سلاح عرفه العالم في العقد الأخير : الفيروس؟

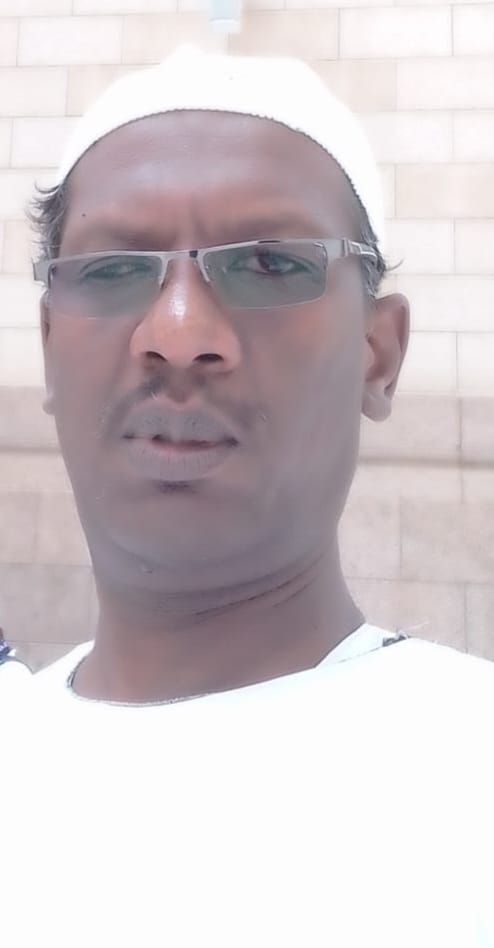

لم يكن الإمام الصادق المهدي مجرد سياسي عابر أو زعيم حزبي تقليدي. لقد جمع بين الشرعية الدينية بوصفه إماماً لكيان الأنصار، والشرعية السياسية باعتباره قائد أعرق حزب سوداني، إضافة إلى مكانته الفكرية ككاتب ومفكر حمل مشروعاً إصلاحياً منذ شبابه. كان صوته دائماً يعلو دفاعاً عن استقلال القرار الوطني، وعن الديمقراطية كقيمة وممارسة، وعن فلسطين كقضية لا تقبل المساومة. ولعل هذا الثقل هو ما جعله عقبة كأداء أمام مشاريع إقليمية ودولية رأت في السودان بوابة يمكن فتحها لتمرير سياسات جديدة في المنطقة، وعلى رأسها ملف التطبيع مع إسرائيل.

رحيله لم يأت في زمن فراغ سياسي. كان السودان في تلك اللحظة على أعتاب التحولات الكبرى: سلطة انتقالية مضطربة، ضغوط أمريكية وإقليمية لدفع الخرطوم نحو التطبيع، وصراع مكتوم بين المكونات العسكرية والمدنية حول مستقبل الحكم. وسط هذا المشهد، كان المهدي واحداً من الأصوات القليلة التي تمتلك الشرعية والجرأة الكافية لمعارضة التطبيع جهاراً نهاراً. وهنا يطرح السؤال نفسه بإلحاح: هل كان من مصلحة القوى الدافعة نحو التطبيع أن يظل الإمام حياً، أم أن غيابه كان شرطاً ضرورياً لتجاوز عقبة معنوية وسياسية بحجمه؟

من بين التفاصيل التي لا يمكن إغفالها أن الإمام استقبل في منزله، قبيل أيام من إصابته، امرأة معروفة للأسرة، بل شخصية مألوفة لهم، مما جعل اللقاء يبدو طبيعياً وغير مثير للريبة. ومن الممكن أن تكون هذه المرأة قد حملت الفيروس دون أن تدري، فانتقلت العدوى إلى الإمام، خاصة وأنه لم يكن يفرض اشتراطات صحية صارمة أو يعيش في عزلة، بل كان يقابل الناس بصورة عادية. هذه البساطة في الظاهر تخفي وراءها احتمالات عميقة، إذ يظل احتمال أن تكون العدوى قد زُرعت عمداً قائماً بقوة، غير أن غياب أي تحقيق مستقل أو دلائل دقيقة يجعل الأمر مفتوحاً على الاحتمالات.

لم يكن اختيار فيروس كورونا محض صدفة. فهذا الفيروس مثّل، منذ ظهوره، عدواً عالمياً مشتركاً، وجعل تتبع مصدر العدوى أمراً شبه مستحيل. ومن هنا تكمن عبقرية استخدامه كسلاح: فهو يغطي على الجريمة ويجعلها تبدو وكأنها وفاة طبيعية في سياق وباء عالمي. لا دماء، لا رصاص، لا أدلة، فقط شهادة وفاة تُسجَّل تحت بند كورونا ،

قتلوا الرجال بلا دم يُرى…

وبلا سلاح يُدان به القتيل

إنها جريمة مكتملة الأدوات بلا ضجيج، تنفذ مهمتها في هدوء مطبق، وتترك خلفها صمتاً يثقل النفوس .

وإذا نظرنا إلى المشهد السياسي بعين التحليل البارد، نجد أن المستفيدين من غياب الإمام الصادق المهدي كثر. قوى إقليمية ودولية كانت تسعى بكل الوسائل لتمرير التطبيع السوداني مع إسرائيل، ووجود المهدي كان يعني تعطيل هذا المسار أو على الأقل خلق مقاومة جماهيرية واسعة له، بينما غيابه فتح الطريق أمام تمرير الصفقة دون ضجيج. والنخب الانتقالية في الداخل وجدت في المهدي منافساً خطيراً يملك شرعية تاريخية لا تستطيع مجاراتها. بغيابه، تقلصت رمزية المعارضة الوطنية، وازداد هامش المناورة لهذه القوى. ومراكز النفوذ العسكري والاقتصادي بدورها استفادت من غياب الإمام، الذي كان يشكل ضميراً أخلاقياً يحذر من عسكرة الدولة ومن التفريط في السيادة، فتمدد نفوذ حملة السلاح التي تخوض اليوم حرباً شرسة على موارد الدولة ونفوذها.

منذ رحيل المهدي، تسارعت الأحداث بشكل دراماتيكي. انفتحت البلاد أكثر على التدخلات الخارجية، تفاقمت الانقسامات الداخلية، وانزلقت لاحقاً إلى أتون الحرب المدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. غياب شخصية مثل الإمام المهدي، كانت تُمثل ضميراً سياسياً جامعاً، جعل الساحة خالية أمام القوى المسلحة واللاعبين الإقليميين. لقد كان الرجل، رغم كل الخلافات حوله، صوتاً للتوازن، وصمام أمان يذكر الجميع بأن هناك حدوداً لا يجب تجاوزها. لكن برحيله، فُتح الباب على مصراعيه أمام منطق السلاح، وغابت الحكمة التي يمكن أن تحشد الناس خلف مشروع وطني جامع.

السياسة، كما قيل، هي فن الممكن. لكنها أيضاً فن الإفلات من العقاب. في حالة الإمام المهدي، نرى المثال الأوضح: جريمة قد تكون كاملة الاركان بمعنى أنها بلا أدلة تقليدية، لكنها مع ذلك تترك وراءها آثاراً سياسية عميقة لا يمكن إخفاؤها. والمؤلم أن الطب، الذي يفترض أن يكون حارساً للحياة، تحول هنا إلى أداة محتملة للموت. في عالم تُدار فيه الصراعات بأدوات بيولوجية، ويصبح الصمت الدولي نوعاً من الشراكة في الجريمة. إذ كيف يمكن قبول أن وفاة زعيم بهذا الحجم تُغلق ملفاتها بلا تحقيق مستقل، فقط لأن السياق العام وبائي؟

إن قضية الإمام الصادق المهدي ليست مجرد حدث في الماضي، بل جرس إنذار للمستقبل. فالتاريخ يخبرنا أن أدوات القتل تتطور بتطور العلم، وأن حروب الغد قد لا تُخاض بالدبابات والطائرات فقط، بل بالفيروسات المصممة وراثياً، وبالأدوات التي تحوّل المختبرات إلى ساحات حرب صامتة. والسودان، بما يحمله من موقع استراتيجي وثقل تاريخي، كان ساحة مثالية لتجريب مثل هذه الأساليب. فالمعركة لم تعد بين مستعمر ومُستعمر، بل بين قوى تتحكم في التكنولوجيا الحيوية وتسعى لاستخدامها لتفكيك الدول من الداخل، وإعادة تشكيل خرائط النفوذ بما يخدم مصالحها.

ويبقى السؤال الأكبر معلقاً : هل سيأتي يوم تُحاكم فيه الإنسانية قتلة الأجساد وقتلة الأخلاق والسيادة على حد سواء ؟ هل يمكن للقانون الدولي أن يتجاوز عماه المزمن، ويرى الجرائم التي تُرتكب بلا بارود ولا دماء، بل في صمت المختبرات؟ إن رحيل الإمام الصادق المهدي، بكل ما يحيط به من غموض، ليس نهاية قصة، بل بداية فصل جديد في تاريخ الاغتيالات السياسية: فصل تتوارى فيه الجريمة خلف ستار العلم، وتتحول فيه الأوبئة إلى أسلحة، ويُترك الضمير الإنساني ليصارع أسئلته في مواجهة جدار صمت لا ينكسر.

Email

tahtadoun@hotmail.com